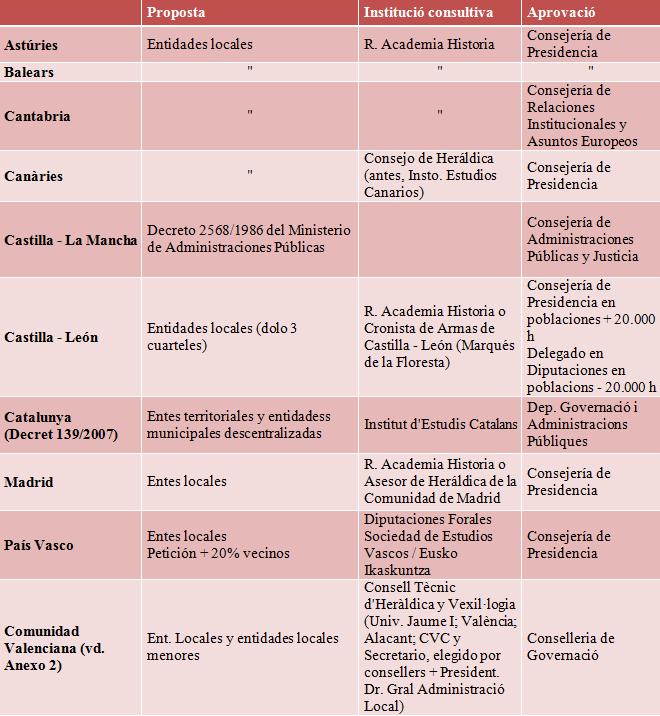

La configuración de España como un estado de autonomías propició que determinadas competencias, anteriormente de la administración central, fuesen trasferidas a las distintas comunidades autónomas. En lo que se refiere a la capacidad de dotar las poblaciones, provincias y autonomías de sus respectivos símbolos heráldicos ese traspaso no solo alteró la autoridad competente sino, en ocasiones, todo el procedimiento administrativo.

A pesar que algunas comunidades continúan haciendo uso de determinadas instancias consultivas que anteriormente ya ejercían como tales en la administración central (por ejemplo, la Real Academia de la Historia como entidad consultiva única o preferente) las disposiciones para contar con un escudo o bandera municipal, provincial o autonómica generalmente han facilitado el proceso en pasar a ser de competencia autonómica y modificar los trámites.

Las competencias del Ministerio de la Gobernación o Ministerio del Interior ahora lo son de las consejerías o departamentos territoriales, en definitiva de las autoridades de la comunidad autónoma correspondiente. Ello no sólo ha modificado el procedimiento administrativo, ya que la proximidad de la administración autonómica también ha generado un considerable incremento de las poblaciones que pretenden dotarse de emblemas heráldicos.

Por otra parte (exceptuando las autonomías que aún la tienen como entidad consultiva) la pérdida de protagonismo de la Real Academia Española de la Historia ha permitido unos criterios más arraigados a la propia identidad municipal. Intentaré aclarar esta afirmación que a algunos podrá parecerles sorprendente.

Tradicionalmente la Real Academia Española de la Historia (vd. Anexo 1), siguiendo el criterio que ya se puso en práctica tras 1837 1 y la obligatoriedad de contar con escudo cada municipio, aprobaba generosamente todas aquellas solicitudes que incluían las armas reales de la antigua Corona de Aragón (cuatro palos de gules sobre oro), bien como cuartel único, principal o con otros. Poco importaba que la población fuese de realengo o de señorío. Igualmente la corona cerrada, 2 timbre extraño a la heráldica valenciana y de la antigua Corona aragonesa, se incorporaba habitualmente. Sin duda la voluntad de la administración primaba la necesidad de un escudo municipal a cualquier otra circunstancia. Solamente aquellas ciudades o villas con escudo de uso anterior a dicho año de 1837 (los conocidos como “escudos de uso inmemorial”) continuarían con timbre y cuarteles tradicionales.

Tras las trasferencias citadas, las instituciones autonómicas suelen ser muy severas en la introducción de cuarteles o campos ajenos o tangenciales a la propia historia local. Evidentemente, esto no quiere decir que excepciones, y no pocas, se produzcan. Por lo que en el caso de la Corona de Aragón se tiende a otorgar solo a las poblaciones de realengo la posibilidad de uso de las armas reales, tanto en los escudos como en las banderas (aunque en este último caso la rigidez se atenúa y en ocasiones, en Catalunya por ejemplo, las señeras municipales con las cuatro franjas sean abundantes).

Otro caso parecido, y que en la anterior etapa no se tenía muy presente, es el del uso de escudos en losange. Tanto en Catalunya como en el antiguo Reino de Valencia los escudos en losange (cairó o acaironat en la lengua propia) son habituales 3 y representativos de una formulación específica. En otras heráldicas es muestra de titularidad femenina, sobre todo en el caso de mujeres solteras, mientras que en el nuestro lo es de referente del poder real.

Como señalábamos, la competencia autonómica ha sido la razón primera por la que estos últimos años el interés por los símbolos municipales ha crecido exponencialmente. Es difícil hojear un boletín oficial, municipal, provincial o autonómico, sin que aparezcan solicitudes de aprobación, aprobaciones o rechazos, de escudos y banderas locales o comarcales. Pero esa, permítaseme llamarla “euforia” heráldica, conlleva situaciones ocasionalmente transgresoras o polémicas tanto desde la heráldica como de la propia historia.

Esquema de distintas normas comunitarias.

Algunos problemas de la heráldica municipal actual:

1. Imágenes no heráldicas

Probablemente uno de los más graves problemas que la proximidad administrativa y política genera sea consecuencia de la voluntad municipal por reproducir fielmente elementos, o algún elemento, específicamente locales en los cuarteles. El realismo con el que se pretende recrear una imagen es sin duda una de las cuestiones más polémicas presente en la actual heráldica local.

Los modelos de figuras heráldicas, aún siendo múltiples, responden a criterios enraizados y asumidos por los técnicos y especialistas, a su vez permiten una aproximación lingüística universal, por lo que el no uso de esas figuras rompe la unidad y el conocimiento simbólico asumido.

Si se pierde la unidad simbólica para convertirse en retrato exacto de un referente exclusivamente local traicionamos la propia esencia heráldica. Lamentablemente las presiones políticas y populares, desde mi óptica, son ahora más fuertes y apasionados que tiempo atrás. El protagonismo popular próximo en las decisiones, en principio positivo, puede conducir a posicionamientos nada deseables.

Algunas comunidades autónomas son muy permisivas autorizando cargas muy alejadas de la simbología heráldica tradicional. Madrid y Andalucía son dos de esas autonomías, sin que pueda librarse ninguna de las otras de casos concretos y poco felices, derivados de un desmedido o excesivamente apasionado orgullo local, que suele traducirse en el deseo que alguna imagen representativa local, aún personaje, ostente la condición de blasón.

|

|

|

Escudos de S. Miguel de Salinas, Segorbe y Onís

En los dos primeros casos podemos observar como imágenes religiosas propias aparecen en los escudos. Evidentemente ambas imágenes cuentan con modelos heráldicos que perfectamente podrían representar la advocación religiosa. El tercer caso, el de la asturiana Onís, presenta unas imágenes más próximas a una narración gráfica que a una representación simbólica. 4

Sin duda cada ciudad, y sus vecinos, tienen todo el derecho del mundo a proveerse de sus propios símbolos, pero no es menos cierto que la heráldica posee unas reglas, y unas nomenclaturas, que permiten una lectura más allá del estricto marco local. Unas normas generales que permiten el reconocimiento más allá de un período concreto y unos sentimientos temporales, de ahí que consideremos imprescindible que el largo, y a veces conflictivo, devenir blasonario no se vea hipotecado por unas sensibilidades, respetables sin duda, pero costumbristas y temporales en exceso. 5

Notes:

- Como es bien sabido, tras la abolición de los señoríos, las poblaciones tuvieron que dotarse de escudos municipales. Las recomendaciones de la administración responsable propugnaban modelos comunes: el escudo de España, las varas de mando, el esquema de un poblado y, en el caso de la Corona de Aragón, los cuatro palos de gules. Aún hoy, casi dos siglos después, no es difícil encontrarse municipios que aún hacen uso, como emblema local, de aquellas opciones. ↩

- Actualmente tanto la Generalitat valenciana como la de Catalunya, el Govern Balear o el gobierno aragonés suelen ser muy restrictivos en el uso tanto del timbre cerrado como de los cuatro palos. ↩

- En Catalunya es obligatorio. Mi parecer es que se abusa ya que sólo en ciudades de realengo debería usarse ese formato, utilizando el cuadrilongo redondo (o ibérico) en los otros casos. ↩

- Evidentemente la población, lugar original de la Reconquista, pretendió reproducir la gesta pero la imagen no solo está lejos de los parámetros heráldicos sino demasiado cerca de las fórmulas narrativas próximas al “comic”. ↩

- El Decreto 116/1994, de 21 de junio, del Gobierno Valenciano por el que se regulan los símbolos, tratamientos y honores de las entidades locales de la Comunidad Valenciana especifica: ..las figuras del campo del escudo deberán representarse heráldicamente, se rechazarán las formas naturales, paisajísticas y realistas, y deberán cumplir la ley de la plenitud. ↩

Deixa un comentari